因應農糧署大糧倉計畫,臺南區農業改良場委託本學會辦理大雜糧產銷價值鏈產研合作線上工作坊,由行政院農業委員會臺南區農業改良場楊宏瑛場長擔任主持人,邀集產官學研代表,分別針對大豆、玉米、胡麻、落花生產業現況進行問題分析,並研擬科研策略,期藉此交流活動,優化國產雜糧產業結構,進而提升國產雜糧競爭力。

本工作坊以google meet作為線上會議平台,並利用檔案「雲端同步編輯」之優勢,導入邏輯架構為主要決策思考工具,佐以專題報告與專家分享等方式加強互動交流,充分讓與會人員可於雲端進行跨域思考,提供國產雜糧的創新策略。

胡麻場次於110年7月16日辦理,首先邀請行政院農業委員會農糧署陳立儀組長分享大糧倉政策推動現況與展望,包含國內雜糧產業栽培現況、大糧倉政策推動目標,及涵蓋生產、加工至行銷之輔導策略等。後由臺南區農業改良場黃涵靈助理研究員介紹胡麻產業自生產至銷售的現況、亮點品種,及商業模式分析,使與會人員了解目前國產胡麻的優勢與擬解決議題。

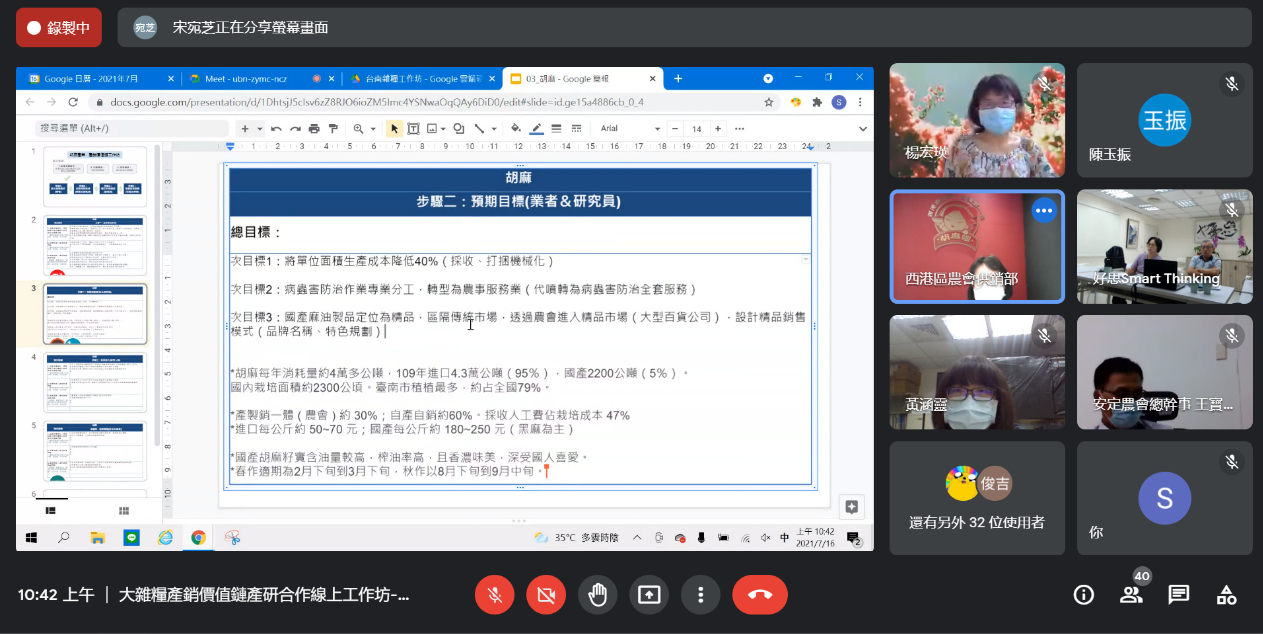

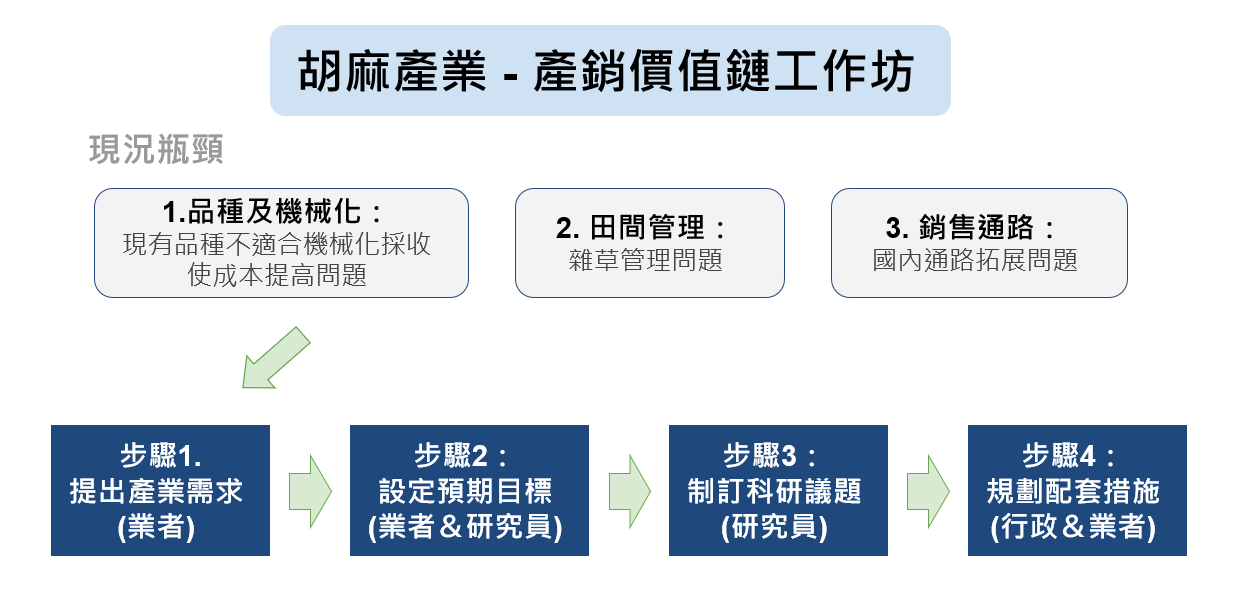

工作坊以「產業出題,學研解題」之互動模式,先邀請西港區農會陳月英總幹事,及台南青農安定分會李昆桓副分會長等業者,分享目前產業面所遇關鍵瓶頸,包括現行栽培品種不適合機械採收,採收仰賴人力且成本高昂;胡麻尚無登記可用之除草劑,大面積雜草管理不易;國產品較進口產品價格高,競爭困難;進口原料不需強制標示,使國產與進口胡麻加工品區別困難等。後以「訂定共識目標→研擬科技策略→規劃配套措施」之架構,利用線上共同編輯工具,以「即時記錄、同步展示」的方式,促進產、官、學、研於雲端腦力激盪,產出胡麻產業之推動目標及可行策略。針對產業所提核心問題,國產胡麻擬定三大目標,並據此研擬策略:

- 降低單位生產成本40%:選育適合機械採收之品種,並持續改良採收機,推動集團耕作、胡麻機械化生產模式,及發展精準用藥模式,降低人力與資材投入。

- 完整胡麻病蟲害防治鏈:病蟲草害防治與栽培專業分工,輔導代噴業者轉型農事服務業,提供全套防治服務,導入無人機與植物醫生,發展胡麻整合防治模式。試驗單位並與主管機關合作,篩選訂定可用於胡麻雜草防治之藥劑,並辦理田間觀摩會推廣正確用藥知識。

- 建立國產胡麻精品形象:進行國產胡麻產品風味品評,導入產銷履歷結合產地標章,及加工履歷驗證機制,區隔進口品;佈局精品市場,透過建立品牌、異業合作等,於百貨公司或線上設置短期展售平台,並結合低碳足跡綠色行銷,建立市場區隔。另透過開發高機能(如高木酚素)保健品、零食等多元產品,推動胡麻為全年可食之產品。

本工作坊雖為線上活動,然與會人次達35人,來自全臺胡麻產學研界專家齊聚一堂,熱烈討論、研擬策略,有助國產胡麻產業發展找到突破的機會。楊宏瑛場長表示本次工作坊成果豐碩,對於胡麻產業未來發展極具正面效益,期可應用本次討論成果,讓農民、改良場、農糧署、農會等攜手合作,共創佳績。